龍谷大学 You, Unlimited

Need Help?

Faculty of International Studies

国際学部グローバルスタディーズ学科

世界を舞台に活躍する人材を育成する

Projects プロジェクト紹介

▼解決を目指す「社会課題」

画一的な働き方からの解放

インターンシップ・アブロードが示す自分らしく輝ける未来への道

川口 茂恵さん

グローバルスタディーズ学科 3年生(大阪府立市岡高等学校 出身)

海外の教育現場で得られた新たな視点と気づき

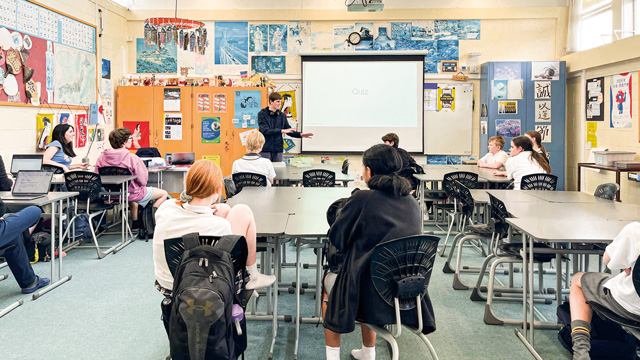

海外で就労するという目標をかなえるため、ニュージーランドのパーマストンノースにあるアワタプカレッジで日本語授業のアシスタントを務めました。授業では生徒の質問に答えたり、学習の補助をしたりしながら、一人ひとりの様子を見守りました。積極的に手を挙げて質問する生徒は比較的少なく、難しいと感じている表情の生徒には自分から声をかけるよう心がけました。授業外でも、漢字やひらがなを覚えるためのカード製作や、日本にまつわるクイズの作成など、生徒がより楽しく日本語を覚えられるよう工夫を重ねました。毎週火曜日のランチタイムは、日本のドラマを教材にして生徒と一緒に日本語を勉強し、折り紙を教えるなどの文化交流も楽しみました。特に印象深いのは、想像以上に多くの生徒が日本語学習に高い意欲をもっていたことです。授業に真剣に取り組む姿や、楽しそうに学ぶ様子に刺激され、私のモチベーションも高まりました。

コンフォートゾーンを飛び出して見つけたキャリアの可能性

インターンシップに挑戦すると決意した当初は、自信のなさや戸惑い、不安で押しつぶされそうでした。悩みを解消できたのは、先生や大学の手厚いサポートのおかげです。「やってみることが大切」「人生に無駄な経験はない」「どんな経験も結果として表れる」と力強いことばで私を励まし、背中を押してくださいました。大学の奨学金制度で経済的な不安も軽減され、思い切って海外に飛び込むことができたのです。その結果、「大手企業への就職」「新卒で働くのが当然」といった日本の固定観念から解放され、より柔軟なキャリア観をもてるようになりました。一番大きな変化は、まったく考えていなかった日本語教師という職業に魅力を感じるようになったことです。現地での交流を通じて、社会が「正解」とする生き方にとらわれず、自分なりの価値観でキャリアを築いていく勇気と自信を得られたことは、私にとってかけがえのない財産となりました。

現地での苦労を乗り越えて実感した自分自身の成長

渡航前は、とにかく英語力の向上に努めました。洋画や洋楽にたくさん触れ、ニュージーランド特有の発音になれるよう、現地の映画を探して視聴しました。また、日本語を教えている人の動画を見て研究し、先輩や友人からもアドバイスをもらいました。万全に準備して臨んだつもりでも、実際はニュージーランド特有の英語のアクセントに戸惑い、現地の人との会話を理解できない悔しさがありました。日本語の細かな言い回しを英語でどう表現すれば良いか、今まで考えたことさえなかった課題にも直面しました。それでも、ジェスチャーや視覚教材を活用することでさまざまな困難を乗り越え、現地の人々との交流を通じて、より豊かなコミュニケーションの手法を身につけることができました。語学力や会話力が向上したのはもちろん、多様な価値観を受け入れられるようになり、視野も確実に広がったと自負しています。

世界を知ることで広がる私らしいキャリアの形

私は「自分にできるだろうか」と強い不安を抱えながら、未知の世界に飛び込みました。自分のコンフォートゾーンから外れた社会に身を置くことで、必ず新たな気づきや学びを得られると思ったからです。実際に今回の経験は、自己成長をもたらしただけでなく、グローバルな視野や柔軟な思考力、新たな挑戦心も養ってくれました。世界を見わたすと多種多様な社会や文化、慣習が存在し、まだまだ知らないことがたくさんあります。ニュージーランドでのインターンシップも、広い世界を知るその第一歩にすぎません。今後も海外へ赴くことでさまざまなものを吸収し、いずれは私自身が本当に住みたいと思ったその土地で、自分なりのキャリアを積んでいきたいと考えています。挑戦することの偉大さを学んだ今、「迷った時はより勇気が必要な方へ向かう」という信念にもとづき、後悔のないよう一つずつ着実に夢をかなえていこうと思います。

SEE MORE

▼解決を目指す「社会課題」

グローバルなキャリア形成

映画の聖地アメリカで見つけた夢への道筋

一歩ずつ積み重ねた自信が未来を明るく照らす

西口 幸希さん

グローバルスタディーズ学科 2年生(京都府 龍谷大学付属平安高等学校 出身)

アメリカ映画の聖地で描き続けた夢への第一歩を踏み出す

私には、将来アメリカの映画業界で働きたいという夢があります。留学先もアメリカの文化、映画業界への理解を深めるという観点から学校を絞り、ピクサーやルーカスフィルムの拠点となっている地域、カリフォルニア大学バークレー校を選びました。今回の留学は私にとって初めての海外経験で、渡航前は不安がありました。そうした不安を払拭できたのは、留学サポートデスクの手厚いサポート体制のおかげです。ビザ申請から現地での生活まで細かなアドバイスをいただき、先輩方の詳細な帰国レポートを読むことで留学生活をイメージできるようになりました。現地では映画に関する専門的な授業を受講し、業界で働くのに欠かせない実践的な知識と、めざす進路を実現するための具体的なステップを学びました。大学での学びや経験はどれも、私が描く未来に直結するものばかりでした。今回の留学で当初の目的は100パーセント達成できたと自負しています。

日々の小さな挑戦が夢の実現に向けた大きな自信に

留学生活における最大の気づきは、完璧でなくても「自分のできる範囲で最善を尽くす」姿勢が重要だということです。そこで、授業の内容を理解するのが難しいときは、オフィスアワーを活用して質問を重ね、自分なりの解決策を見出していました。そうした日々の小さな努力が大学での評価につながり、「積極性」という項目で良い成績をいただくことができました。異文化との出会いを通じて得た、異なる価値観を柔軟に受け入れる力も、きっとアメリカで働く将来に役立つに違いありません。この留学を経験していなければ、映画業界の実態や採用基準もわからず、夢への道筋も見えずにいたでしょう。それが今は、アメリカのフィルムスクールへ進学し、アメリカの映画会社に入社するという明確な目標ができました。長年の夢を現実のものとするために、今後も映画研究に力を注ぎ、語学力のさらなる向上に努めたいと考えています。

SEE MORE

Seminars ゼミ紹介

グローバルスタディーズ学科 松村 省一 ゼミ

政治教育のあり方

教育研究を通じて身につく

確かな思考力と発信力

藤澤 美來さん

グローバルスタディーズ学科 4年生(京都府立東宇治高等学校 出身)

公立高校における政治教育のあり方を問う

1年次の「LGBTQ教育」に関する研究発表で自身の浅慮を指摘されたことから、教育に関する諸問題を深く研究したいと思うようになり「教育」を扱う松村ゼミを選びました。ゼミでは、各自の研究テーマを発表し、メンバー全員でそのテーマに関する議論を重ねます。多様な意見を聞くなかで私が着目したのは「日本の公立高校における政治教育の現状とこれから」です。このテーマに至ったのは、留学経験が大きく影響しています。文化的背景や環境によって生まれる価値観の違いや、留学先で出会った学生たちの政治や社会問題への高い関心に触れ、政治や社会問題に対する関心度の差を痛感したのです。グローバル社会で生きるには、まず自国に関する基礎的な学びをしっかりと固めるべきです。その手段として、高校教育の果たすべき役割は大きいと考えます。

研究活動で得られる成長は社会で活躍する原動力に

研究活動をとおして最も成長を実感するのは、自分の考えを整理し端的に発信する力です。ゼミ生との議論で受ける厳しい指摘も、研究を深める原動力となりました。辛辣なことばに発奮してさらにリサーチを重ね、自分の主張を論理的に組み立てて相手に確実に伝わるよう、発表の前段階から何度も推敲を重ねる習慣がつきました。この経験は、社会でも必ず役立つに違いありません。松村ゼミは、真摯に学問と対峙し、仲間と切磋琢磨できる環境が整っています。研究活動は決して楽な道のりではありません。しかし、真面目に努力を積み重ねたいと思う人にとって、研究に没頭する2年間はきっと実りも大きいでしょう。一つのテーマと真剣に向き合い、考えを深めていく。その過程で得られる気づきと成長は、かけがえのない財産になるはずです。

[その他の研究室テーマ]

- 環境対策の面から考えるファストファッションのSDGs活動の意味―日本とスウェーデンの比較-

- アメリカの移民と物価 移民が与える経済影響

- LGBTQ+に関するメディアの報道と世論への影響

- The use of YouTube for English Study

- Covid-19‘s influence on global politics and the environment

- 東ドイツの強制移住-内部国境地域の悲劇的実相-